12年前の初当選時から一貫して就職氷河期世代(35~45歳)の課題を社会保障制度持続性の観点からも取り上げ続けました。

-

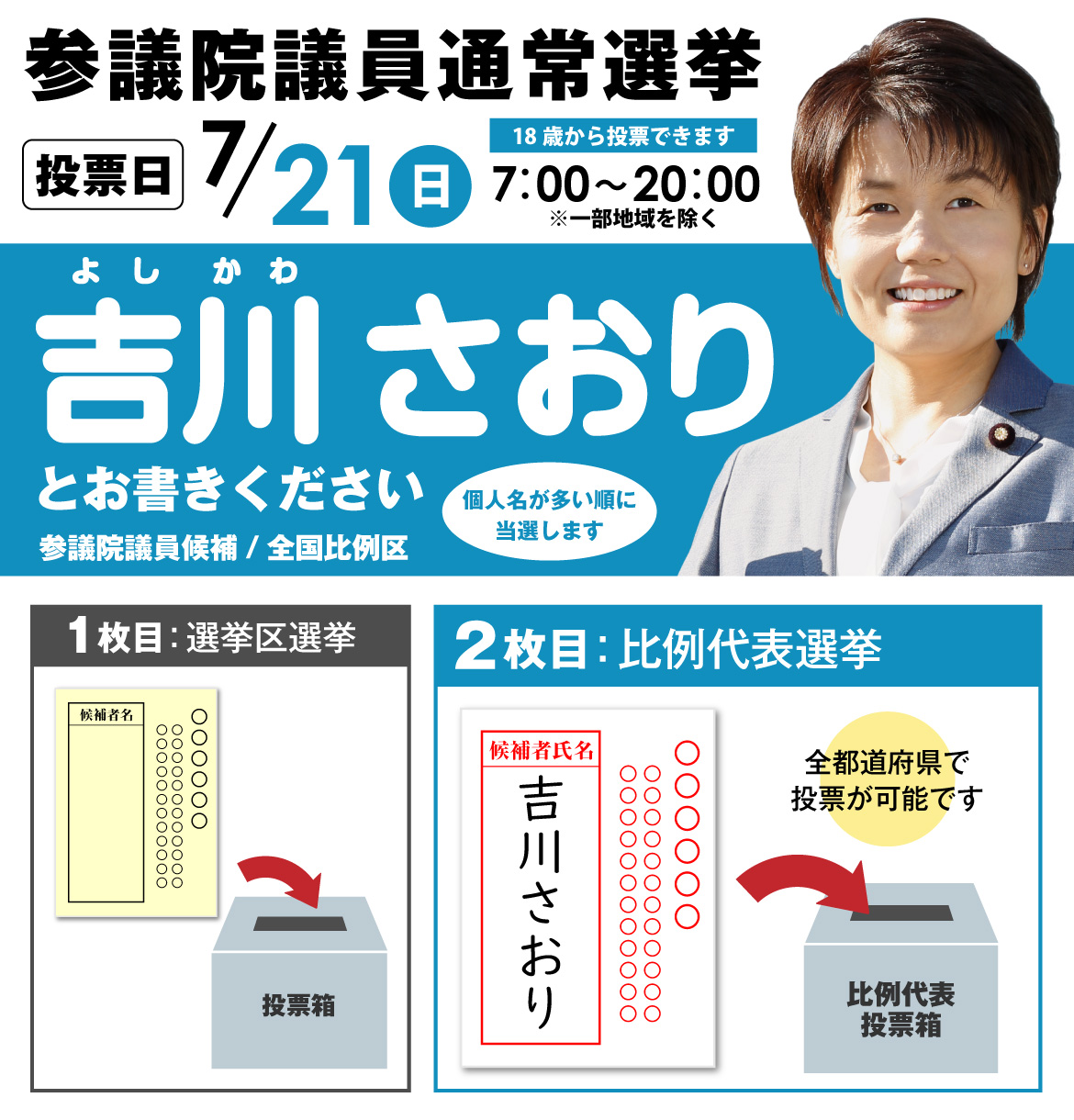

就職氷河期世代(35~45歳)への

実態把握と支援 -

問題点を指摘

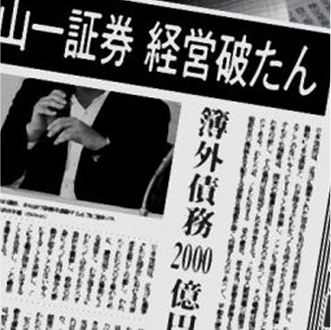

12年前の初当選時から一貫して就職氷河期世代(35~45歳)の課題を社会保障制度持続性の観点からも取り上げ続けました。

就職氷河期問題は、特定の世代の問題と矮小化されがちでしたが、社会保障制度の根幹にも関わる社会全体の課題だと、国会議員の中で最も強く、最も多く12年間訴え続けてきました。

国会での質疑を通じて所得税・個人住民税収への影響、40歳以上の引きこもりの実態調査が実施されるなど、全ての世代の問題としてようやく認識されるようになりました。能力があるのに燻り続ける就職氷河期世代のために、この国の将来のためにこれからも取り組み続けます。

-

40歳以上の引きこもりの

実態把握 -

問題点を指摘

国は引きこもりの実態調査を2010年と2015年に行いました。ただ、その対象は15~39歳で、2010年の調査では約69万人、2015年の調査では約54万人と減っているように見えるのですが、各自治体の調査結果を調べてみると、40歳代が多い傾向にあることが分かり、国の調査対象年齢から外れていた40歳以上の実態調査を早急に行うべきと2016年に質問主意書を提出し、国会質疑でも指摘しました。

調査結果

12年間、就職氷河期世代の問題を社会保障制度持続性の観点からも指摘し続け、訴え続けた結果、今年、政府がようやく重い腰を上げました。その支援策等が実効ある施策であるか、これまでの取り組みを活かしてチェックしてまいります。

12年前の初当選時から情報伝達の在り方とその手段、市町村の防災対策の把握や災害心理を考慮する必要性など多岐にわたって継続的に質疑を重ね、幾つもの実態が明らかになり、進捗・改善されました。国民の生命、身体、財産を守るための取り組みをこれからも続けます。

-

Jアラート整備の

実態把握 -

問題点を指摘

国民の生命・身体・財産を守るために、災害時等の情報伝達手段とその在り方は重要です。2007年のJアラート(全国瞬時警報システム)運用開始直後から継続的に整備状況と課題を確認し続け、8年間をかけ100%になりました。

整備状況の把握

(2008年4月21日時点)

(2016年3月末には100%)

ハードの整備は改善されましたが、実際の災害時等での活用や運用については自動起動されていない等の課題が残っているため、引き続き指摘してまいります。

- 防災行政無線関連

-

問題点を指摘

平成の大合併(※)後の整備状況数しか把握されておらず、市町村の一部地域のみの設置の可能性があることを指摘し続け、国民の生命・身体・財産を守るため実質の整備率を明らかにすることができました。

※平成の大合併とは、1999年改正の旧合併特例法に基づき、全国で進められた市町村合併。全国の市町村数は1999年3月末の3232から2010年3月末には1727になった。

整備状況の把握

(2008年3月末時点)

(2018年3月末時点)

これからも継続して実質の整備状況を確認しつつ、防災の用途で整備されていないからという理由で活用されなかった例などがあったことから、これを委員会で指摘、全国の実態調査が行われることになりました。

ハードを整備した後の活用の実態について、引き続きチェックしてまいります。

-

BCP(事業継続計画)

策定状況の把握 -

BCPとは、自然災害などの緊急事態に遭遇した場合において、事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り決めておく計画

問題点を指摘BCPが中央省庁ですらほとんど策定されていなかった2008年から早期策定の必要性を指摘し、進捗を確認し続けた結果、中央省庁や都道府県では策定済み、市町村でも策定が進んでいます。

都道府県・市区町村

BCP策定状況

(2008年2月現在)

(2017年6月1日時点)

BCPの策定自体は進んでいますが、必要な内容を備えていなければ意味をなしません。必要な6要素について定めていないものがあると示唆されており、これまで何度も確認してきた市町村の防災体制の把握と併せて、運用について確認を続けてまいります。

- 首長不在時の明確な代行順位及び職員の参集体制

- 本庁舎が使用できなくなった場合の代替庁舎の特定

- 電気、水、食料等の確保

- 災害時にもつながりやすい多様な通信手段の確保

- 重要な行政データのバックアップ

- 非常時優先業務の整理

詳しくは 内閣府防災情報PDFをご覧ください

IoT、5G時代を見据えた政策議論はもちろんですが、PSTNマイグレーションに向けて様々な動きも想定されます。

与野党双方で総務委員会の筆頭理事を務めた経験等を活かして、これからも引き続き対応してまいります。

- サイバー攻撃に対する自衛権の発動の確認

- 情報通信関連の法改正(電気通信事業法、電波法、NTT法)への各種対応

- 党情報通信ワーキングチーム座長・提言

- 「被災地の復旧・復興及び防災に資するICT関連施策」

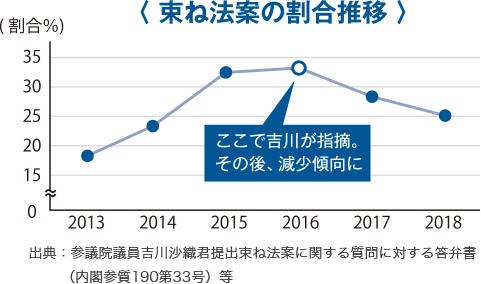

束ね法案を吉川が指摘!

指摘後減少

安易な束ね法案は、国会審議を形骸化します。複数の重要法案を束ねて国会に提出された場合、何の法律が改正されるのか分かり辛くなり、情報提供の面からも問題があります。2016年に吉川さおりが指摘した後、その割合は減りました。

吉川さおり

プロフィール概略

学歴

- 1992年3月

- 北島町立北島中学校 卒業

- 1995年3月

- 徳島県立城ノ内高等学校 卒業

- 1999年3月

- 同志社大学文学部 卒業

- 2001年4月

- 同志社大学大学院 総合政策科学研究科 入学 (社会人院生)

- 2003年3月

- 同志社大学大学院 総合政策科学研究科 修了

略歴

- 1999年4月

- 日本電信電話株式会社(NTT) 入社

- 2006年4月

- 情報労連・NTT労働組合中央本部 特別中央執行委員

- 2006年7月

- 西日本電信電話株式会社(NTT西日本) 退職

- 2007年7月

- 第21回参議院議員選挙 比例代表(全国比例)で初当選

- 2012年4月

- 参議院総務委員会 筆頭理事

- 2012年7月

- 参議院社会保障と税の一体改革に関する特別委員会 理事

- 2013年7月

- 第23回参議院議員選挙 比例代表(全国比例)で再選

- 2013年9月

- 党政調会長代理

- 2014年9月

- 参議院経済産業委員会 委員長

- 2016年1月

- 参議院議院運営委員会 筆頭理事

- 2017年9月

- 参議院総務委員会 筆頭理事